【摘要】 生物膜概念提出和内涵解读是创面管理领域最重要的进展之一。生物膜和抗生物膜研究为推动难愈创面治疗提供了

新方向。2020年推出的第一份伤口卫生国际专家共识提出了基于生物膜的创面治疗的清洗、清创、重塑和敷料更换四步法框架方

案。2022年第二份伤口卫生国际专家共识更新了伤口卫生概念,补充并定义了难愈创面概念,构建了伤口卫生和创面管理的评估-管

理-监测三阶段框架,并将其认定为临床抗生物膜创面治疗的保守方案。本文就共识文件的背景信息、相关研究和国内现状展开思考

和解读,以供同行借鉴。

【关键词】 创面;难愈创面;生物膜;伤口卫生;基于生物膜的创面治疗

韩春茂,医学及哲学博士,主

任医师,二级教授,博士生导师。

浙江大学医学院附属第二医院烧

伤与创面修复科主任。国家卫生

健康委员会能力建设和继续教育

创面修复专家委员会副主任委员、

国际创面治疗技术协会副主席、中

华医学会烧伤外科分会常委、中国

医师协会烧伤外科医师分会常委、中国医师协会创伤

分会创面修复医师专业委员会主任、浙江省医学会烧

伤外科学分会主任委员、浙江省医学会肠外肠内营养

学分会首任主任委员、中华烧伤杂志副主编。主要从

事皮肤组织工程、营养代谢、瘢痕防治研究。擅长大

面积烧伤的救治、营养支持、功能康复、瘢痕预防及糖

尿病足等慢性创口治疗;在糖尿病足的治疗上有独到

的见解。近年来承担国家、省部级以上课题 20 余项,

获省科技成果奖二等奖 4 项,申请获得国家发明专利 12 项,发表学术论文 200 余篇,其中 SCI 论文 70 余篇。

参与编写《中华烧伤医学》《现代瘢痕学》等专著30部,

其中副主编 5 部。指导翻译《2006 年版国际糖尿病足

溃疡临床实践指南》,参与译著1部。组织起草中国创

面诊疗指南、营养支持指南和生长因子促进创面愈合

指南等。在国内率先开展了伤口治疗中心的建设,规

范了慢性伤口的诊疗,制定糖尿病足诊疗路径。2014

年杭州市“7·5”公交事件时,带领团队救治重度烧伤

患者19例,取得零死亡佳绩,获得浙江省政府颁发“模

范集体”和首届“浙大好医生”称号。

在发达国家,慢性不愈创面患病率约占总人口的

1%~2%[1-2]

,与心力衰竭的发病率相似。在美国,公众

花费在创面治疗上的成本高达 281~968 亿美元/年[3]

。

中国每年约有 1 亿人次需要进行创面治疗,其中严重

的体表难愈性创面患者约为 3 000 万人次[4]

。随着人

口老龄化的加剧,创面愈合延迟(通常被称为“慢性创

面”)所造成的巨大健康和经济负担在全球范围内逐

渐显现。

2019年初,Murphy等[5]

11位从事创面管理护理、创

面专科、血管外科和整形外科专家基于创面生物膜的

研究和临床实践,拓展了生物膜创面治疗(biofilmbased wound care,BBWC)的外延,并提出了“伤口卫

生”概念。作为一个全面的创面去污方案,“伤口卫

生”针对性解决创面愈合障碍(如生物膜),与创面床

准备的坏死组织、感染和炎症、湿度、边缘生长(tissue

non-viable,infection/inflammation,moisture,edge,TIME)的伤口管理原则及抗生素管理原则是一致的。2020

年,《创面护理杂志》(Journal of Wound Care,JWC)发表

了题为《伤口卫生:早期抗生物膜创面治疗》的专家共

识,提出了创面管理的四步法框架方案[6]

,伤口卫生概

念和方案获得初步认可和接纳。2021 年 JWC 开展了

一项伤口卫生实施情况的横断面读者调研[7]

,至 2022

年再次发布伤口卫生国际专家共识,即《将伤口卫生

纳入积极主动创面愈合策略中》[8]

。该共识拓展了伤

口卫生概念,提出了难愈性创面的定义,并将期间来

自欧美国家创面中心的 12 例在典型难愈性创面上实

施伤口卫生的病例集作为增刊发布[9]

。本文结合相关

研究就伤口卫生系列国际专家共识进行解读,并提出

结合国内情况的思考,以供同行借鉴。

1 伤口卫生的基础:无处不在的创面生物膜

Malone 等[10]

对慢性创面中生物膜的发生率进行的

荟萃分析显示,在纳入的 9 项研究 185 例慢性创面中,

有 78.2%存在生物膜(P<0.01),由此印证了临床假

设,即生物膜在人类慢性不愈合创面中无处不在。实

验室检查可证实,许多肉眼健康的创面均含有生物

膜[11]

。Nakagami 等[12]

使用创面印迹法在外观正常的肉

芽组织基底上检测到生物膜,后者逐渐发展为肉眼可

见的腐肉。2022 版国际创面感染学院最佳实践原则

认为,如果一个创面难以愈合,并且对标准的创面治

疗方案(如抗菌干预)没有反应,则可认定在生物膜内

存在耐受性微生物[11]

。该假设的提出基于伤口卫生早

期抗生物膜创面治疗实践,提示临床一线创面评估和

治疗的从业者应当升级对创面感染的认知,在缺乏床

边检测方法的情况下,尤其重视存在愈合障碍创面中

的生物膜。

生物膜的行为表现出顽固性和对治疗的耐受性,

因此在创面治疗时需要不同的治疗策略。

2 伤口卫生国际专家共识1:早期抗生物膜治疗和四

步法组合方案

基于生物膜的创面治疗需要一套规范的简单易

懂的创面床准备方案,以保证在不同临床环境下均能

一致开展治疗实践。口腔卫生认为,常规定期使用局

部抗菌剂溶液清洗口腔、继之用物理方法如刷牙等可

达到控制和预防口腔生物膜[6]

。在伤口卫生中,愈合

困难的创面床准备也需要一套类似的组合方案,即在

遵循 TIME 原则及传统清创术基础上,使用创面床准

备的伤口卫生四步法组合方案[6]

。

2.1 清洗创面和创面周围皮肤 清洗创面床以清除

死亡的组织、碎片和生物膜。清洁创面周围皮肤以去

除死皮垢和硬痂,并进行消毒。该步骤对应 TIME 原

则的“T”和“I”。

清洗的目的是积极清除创面表面及其周围皮肤

上的表面污染物、松散碎屑、脱落或软化坏死的微生

物和/或先前敷料的残留物。创面清洗非常重要,清洗

的范围应足够大,一般延展到创面边缘 10~20 cm 处。

使用以表面活性剂为基础的溶液或凝胶清洗时,覆盖

创面需要足够的时间(10~15 min),并用无菌纱布轻轻

清洗,以去除松散的、无活力的或失活组织。共识文

件对清洗溶液的选择也做了指导,一般为表面活性剂

和抗菌溶液等,非杀菌剂清洗溶液如水、0.9%氯化钠

溶液和含表面活性剂的溶液;杀菌剂清洗溶液包括聚

六亚甲基双胍、盐酸奥替尼丁、次氯酸、葡萄糖氯已

定。使用表面活性剂或抗菌溶液进行治疗性清洗可

能对清除慢性创面中黏附的失活组织或可疑生物膜

有益。不推荐使用高细胞毒性溶液,如含有聚维酮碘

和过氧化氢的溶液。

临床实践发现,在医疗条件匮乏或缺乏专业人士

的环境下,单单清洗也能获得较好的临床结果,反之,

如果创面门诊仅限于流程化操作而未能充分清洗,对

慢性创面愈合则是不利的。

2.2 清创 更换敷料时,需清除腐烂、坏死组织、碎屑

和生物膜。该步骤对应TIME原则的“T”和“I”。

清创是确定的去除创面生物膜最重要的手段。

清创的目的是清除或最大程度减少不需要的物质,清

创的目标包括生物膜、失活(坏死、脱落、焦痂)组织、

多余的渗出液、受损(发炎或感染)组织、浆液性硬痂、

过度角化的组织、脓液、血肿、异物、碎屑、以前敷料的

残留以及任何类型的生物负荷/愈合的障碍。自溶清

创效果较为缓慢,且可能造成创面周围皮肤浸渍[6,11]

。

共识指出可选的清创方式包括外科或锐器(刮匙、手

术刀、剪刀和镊子)清创、幼虫(也称为生物外科)清

创、超声波和机械清创。超声清创与外科清创相比,

随访 6 周后细菌负荷明显减少,表现出一定程度的破

坏生物膜作用。

清创需要达到出现点状出血,而这有赖于医疗机

构和医护人员的资质和经验。临床上要做好清创可能

所需的无菌、麻醉、预防细菌入血等措施。共识同时还

指出,创面床脆弱不应该成为清创术的主要障碍。实

际操作中,应在防止扩大损伤的前提下迅速、完整地清

除所有失活组织,这也是伤口卫生的关键一步。整体评估有助于指导积极清创的程度。清创后尽量

使用消毒液冲洗创面及创面周围的皮肤,以清除或杀

死存留在表面的微生物。

2.3 修整创面边缘 去除可能隐匿有生物膜的坏死、结

痂和(或)突出的创面边缘,确保皮肤边缘与创面床对齐,

从而促进上皮生长和创面收缩。该步骤对应TIME原则

的“E”,亦可看作为传统外科清创术的一部分或延伸。

在全层皮肤缺损创面中,能促进上皮化的表皮细

胞位于创面的边缘和毛囊内。创面边缘活跃的生物

膜可导致细胞衰老,阻止健康上皮组织的生长。因

此,修整创面边缘是伤口卫生的重要步骤。Murphy

等[6]

发现来自于创面边缘组织样本中的细菌数量要远

多于创面中心组织。创面边缘潜行、悬崖状结构也不

利于细胞和组织的上皮化,实际操作中有时需要切

除,从而使创面扩大,但这种扩大创面的操作亦可使

其成为连续的创面,从而更有利于愈合。

使用锐器、软清创垫或纱布修整创面边缘时,应

“搔刮”创面边缘使其达到点状出血。但临床操作中

必须遵循当地的规定、根据患者可承受度并经患者同

意。这种“搔刮”过程将刺激生长因子的表达,从而启

动新生上皮的形成,通常不影响自然愈合。

2.4 覆盖创面 使用含抗生物膜和/或杀菌剂的敷料

处理残余生物膜,同时防止或延迟生物膜的再生。敷

料应能维持湿度平衡,以提供良好愈合环境。该步骤

对应TIME原则的“I”和“M”。

生物膜可在 48 h 内快速再生[13]

,清创无法完全去

除生物膜,但可尽可能减少存在的残余生物膜并防止

其重新形成。临床需在全面评估后选择性使用敷

料。其首要原则是具有抗菌性能,可采用包括但不限于含局部抗菌剂、表面活性剂和金属螯合剂的抗生物

膜敷料来覆盖创面,其次还应考虑其渗出液管理能

力。过多的渗出液会导致生物膜扩散,损害细胞增殖

和创面愈合。伤口卫生是所有创面的护理标准,但实

际操作中并非全部创面都需要使用更具创伤性的清

创、修整或局部抗菌敷料,可根据特定创面灵活采用

升级或降级的方法,以提高管理的成本效益[6]

。具体

来看,对慢性或难愈合创面,可每隔2~4周使用标准化

评估工具,评估创面和敷料的疗效,在确定创面正在

逐渐愈合后可“降级”改用非抗菌敷料,也可因创面不

愈合改用其他敷料。如果创面评估表明不再需要抗

菌敷料,则应在每次换药时,继续使用伤口卫生的其

他步骤,直到创面完全愈合。

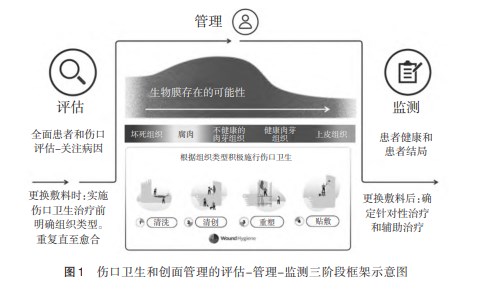

3 伤口卫生国际专家共识 2:评估-管理-监测三阶

段框架和难愈创面

3.1 伤口卫生及评估-管理-监测三阶段框架 在

2022 年发布的伤口卫生国际专家共识中,患者创面管

理的外延被拓宽,“伤口卫生”被纳入到完整的评估管理-监测框架中,更贴近临床思维和实践。该框架

建议对所有患者及创面进行充分评估,明确关键的难

愈因素,制定帮助创面愈合的策略,按照创面基底组

织类型开展伤口卫生标准四步法的创面床准备,进行

针对性治疗,多轮预估并监测创面的愈合进展。针对

实践中可能存在的首次未能正确评估的情况,或患者

病情变化、需要不断重复该过程直至明确真正的难愈

因素等问题,共识建议积极去除或纠正难愈因素,帮

助重启创面的愈合过程,直至创面愈合[8]

,伤口卫生和

创面管理的评估-管理-监测三阶段框架如图1所示。

3.2 肉芽组织 创面中可能存在第五种组织类型,即

不健康肉芽组织。这是先前没有定义的概念。肉眼

观察到创面出现肉芽组织时,创面并非不健康,但存

在的肉芽组织会导致愈合进程停滞。健康的肉芽组

织呈粉红色,可作为愈合的标志;不健康的肉芽组织

通常呈暗红色,供血不足时甚至呈灰白色,接触时经

常出血,可作为创面感染的提示。不健康肉芽组织十

分脆弱,可能易出血,其原因包括缺血、未经治疗发生

病变和存在生物膜等。对症治疗和实施伤口卫生可

以突破这一阶段,重启创面愈合进程。先前文献中缺

乏对“不健康肉芽组织”的相关定义,且这类组织特征

不明确,实际极容易与可愈合的健康肉芽组织混淆,

造成漏诊或误诊而未能获得及时有效处理。事实上,

出现不健康的肉芽组织表明当前机体组织生物负荷

很重。共识认为清创是创面进展至健康肉芽组织的

关键步骤。应当有效区分健康肉芽组织和不健康肉

芽组织并采取相应治疗措施[8]

。当前不健康肉芽组织

的定义和意义还未能探明,随着生物膜床旁检测手段

的进步,该问题将会得以澄清。

3.3 难愈创面 因为缺乏有效的生物膜床旁诊断工

具,临床处理创面生物膜存在差异。因此,共识在基

于生物膜普遍存在的假设下提出将抗生物膜治疗前

移,即采用早期抗生物膜创面治疗。难愈创面被定义

为存在各种阻碍愈合因素的创面,大致可分为两类,

一类是一开始就被判定为难愈创面,如存在内在因素

或位于靠近造口或肛门等部位,另一类则是在对标准

治疗无反应后被判定为难愈创面。伤口卫生理念认

为,所有难愈创面均一定程度上存在生物膜。当快速

形成的生物膜导致创面在受伤后 3 d 内出现渗出物、

腐肉增多和创面扩大等情况时即可诊断为难愈创

面[8]

。无论初始的致病因素或影响愈合的因素如何,

只要创面对标准治疗不起反应,即应警惕或假设创面

中存在生物膜这一因素,需要积极评估和干预。

“难愈创面”在2006年被首次提出,其定义为经标

准治疗后未能及时有序愈合的创面,由于概念笼统,

一直与慢性创面互为通用[14-17]

。这种概念上的混淆易

导致诊断和干预治疗的延迟,因而共识建议摒弃“慢

性创面”的说法,临床治疗难愈创面需重视创面评估

并与愈合轨迹对比,寻找影响创面愈合的因素,防止

“慢性”一词对临床工作的干扰。

共识提出,将创面定义为“难愈”的依据是创面

形成 3 d 内创面基底病情变化,而这个变化是由细菌

生物膜的行为学特征决定的。体外试验中生物膜仅需 24~48 h 即可形成。Wolcott 等[13]

研究认为新形成

(24 h)的生物膜对抗菌治疗更加敏感。对绿脓杆菌感

染的下肢静脉溃疡患者行锐器清创,清创后 1 d 时抗

生素(庆大霉素)治疗最敏感,相比对照组,治疗组细

菌负荷下降 9 倍;清创后 3 d,创面生物膜敏感度恢复

到未清创前。可见定期有效清创加局部抗菌治疗对

防止耐药生物膜的持续存在和再生十分关键,也是

BBWC 的原则[13]

。事实上,配合伤口卫生四步法组合

方案对抗创面生物膜是目前国际上很多创面专家的

主张[11,18-19]

,对临床实践具有积极的指导意义。

4 伤口卫生实施障碍

JWC 开展的面向读者的横断面调查发现,在已实

施伤口卫生的人群中,80.3%患者对在每次评估创面

时进行伤口卫生能够提高愈合率的观点表示认同。

但实施伤口卫生也存在障碍[7]

。

4.1 对清创信心不足 调查发现,很多已实施伤口卫

生的医疗健康从业者会使用各种清创方法,在每次更

换敷料时均会重复执行“清创”这一步骤。反复清创

直至出现点状出血有助于创面愈合,建议临床打消顾

虑,积极实施伤口卫生。

4.2 研究案例较少 当前有关伤口卫生的案例较少,

但有趋势显示伤口卫生正在被越来越多的研究团队

和临床实践证实有效。JWC 于 2022 年发表了 12 例关

于伤口卫生的研究[9]

,这些病例涉及腿部溃疡、糖尿病

足溃疡、感染性昆虫咬伤、手术切口创面、不愈合的创

伤性创面,跟腱部位创面等多种创面类型。研究发

现,在持续、定期实施伤口卫生后,所有创面均逐步愈

合,其中8例创面实现完全愈合。

4.3 人才和能力储备缺乏 目前临床普遍缺乏实施

伤口卫生的从业者,开展伤口卫生的教学和技能培训

等还未全面展开。正在开发和验证的全面伤口卫生

临床能力框架可用来指导实践并制定机构指南,从而

为创面修复从业者开展创面治疗提供更多助力。此

外,上述调研来自于英文期刊,国内创面或伤口的诊

治环境更加复杂,创面修复从业人员资质和技能更加

多样,亟需构建适应国内从业人员和学科发展的政

策,以有效指导临床实践。

5 小结

伤口卫生系列共识由欧美等发达国家的创面治

疗专业人士开发,主要制定者多为创面护理专家;慢

性难愈创面的治疗是这些国家社区医疗的主要工作。得益于广泛的基础实践和经验,社区环境下基于

生物膜的创面治疗研究已在这些国家逐渐开展并日

趋成熟[20]

。中国每年有约 3 千万人次体表难愈性创面

患者,远超专科医院的容量;加上专科医院并非首诊

单位,基层至专科的转诊机制也并不完善,公众并不

认为创面或伤口是一种疾病,提示中国在推进创面修

复专科建设的同时,亦需以简单和适宜的方式推动基

层规范化的创面诊治[21]

。

伤口卫生国际专家共识使用简化的术语和定义

帮助创面管理医护人员识别难愈创面,了解创面管

理,并制定简单的四步法操作方案来实施伤口卫生。

事实上,在基层开展并推广伤口卫生要避免使用复杂

的原理和定义,降低方案执行的难度。同样,使用“伤

口卫生”而非“创面卫生”有助于基层医护人员、患者

及其家属等深入理解并接受治疗。该系列共识和相

应研究使用标准化治疗,提出最佳实践建议,值得国

内同行和政策制定者们参考借鉴。